施瀚涛谈李维伊与btr演讲:从作品看二者基于图像的工作

在当代艺术领域,李维伊与btr在艺术创作上展现出独有的关联与深层意蕴。他们作品中的图像运用尤为引人关注,这一点对于把握当代艺术创作趋势至关重要。

相似的表象作品

两者存在显著的共同点。比如,btr的演示文稿中有一页标题为“蓝图”,而李维伊的作品中则有名为“蓝牙”的标题。同样,btr公众号的标题“意思意思”所展现的艺术实践,在表面上可能只是一种图解或玩笑。这种相似性并非偶然,而是反映了当代艺术创作的新动向。在当代艺术创作中,这种看似简单的联系可能蕴含着艺术家对艺术的新见解和表达方式。他们往往从日常或简单概念中汲取灵感,并将其融入艺术作品中。

在当代艺术领域,这种基于巧合的创作手法并不罕见。表面上看似简单的文字游戏或概念上的联想,实则揭示了艺术家们试图突破传统艺术创作框架的愿望。

作品基础的共性

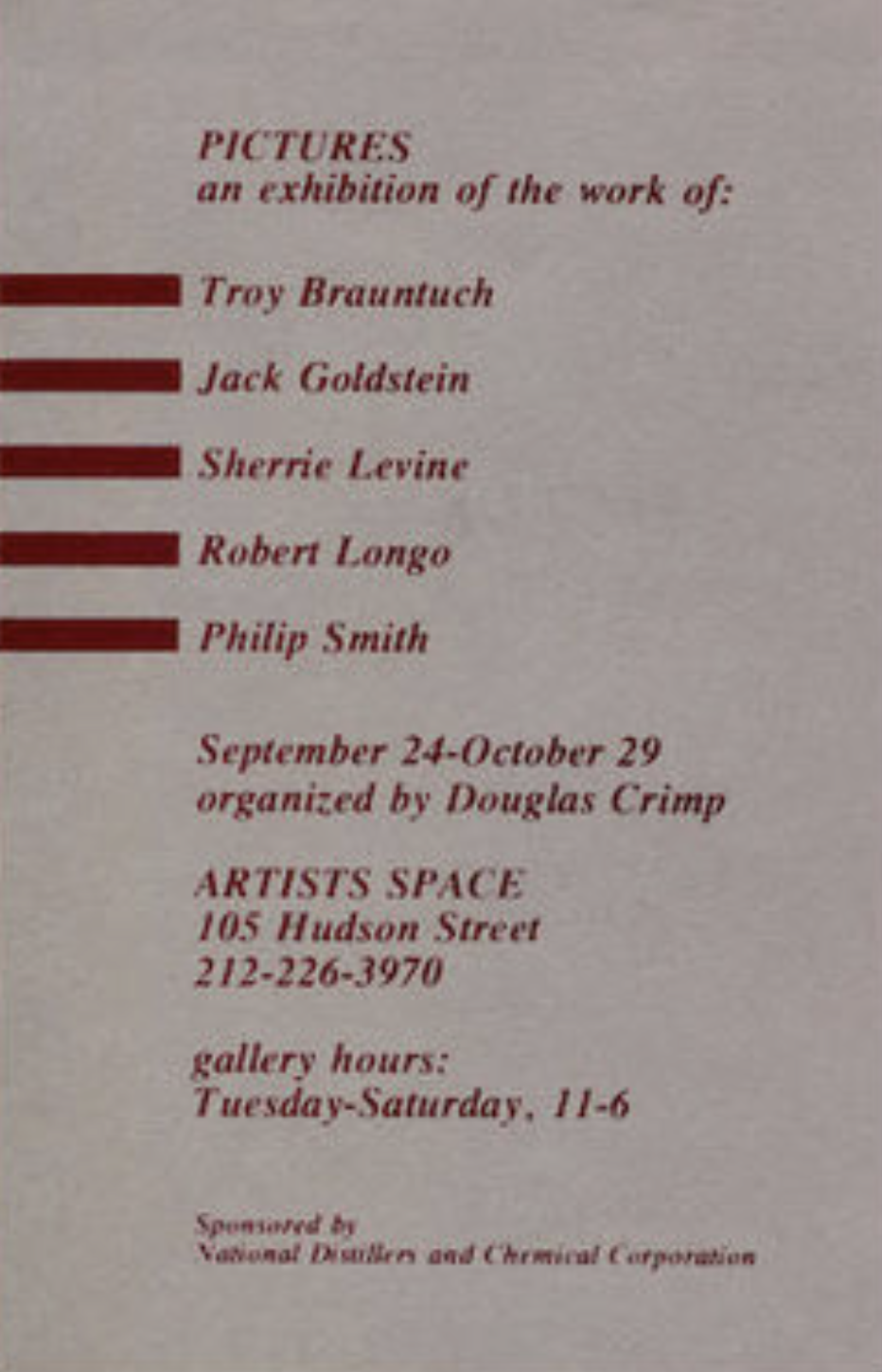

仔细分析他们的创作,可以发现其核心均围绕图像本身展开。在传统艺术观念中,图像被视为现实的一种反映。然而,在当代新一代艺术家中,图像与现实之间的关系发生了显著变化,逐渐与现实保持距离。以Levine为例,他复制男性艺术家的经典图像用于展览,众多新艺术家也以图像为基石,创造出全新的展示方式。这一现象体现了艺术界创作观念的转变,艺术家们不再专注于图像对现实的模仿,而是更加关注图像本身能够孕育出的新元素。

这种转型并非偶然发生。随着艺术发展的进程,传统的再现式创作逐渐显露出力不从心的迹象。于是,创作者们开始探索图像的深层潜力,将其视为一种独立的创作元素。他们致力于从图像本身出发,构建出一个全新的艺术领域。

切片式的图像创作

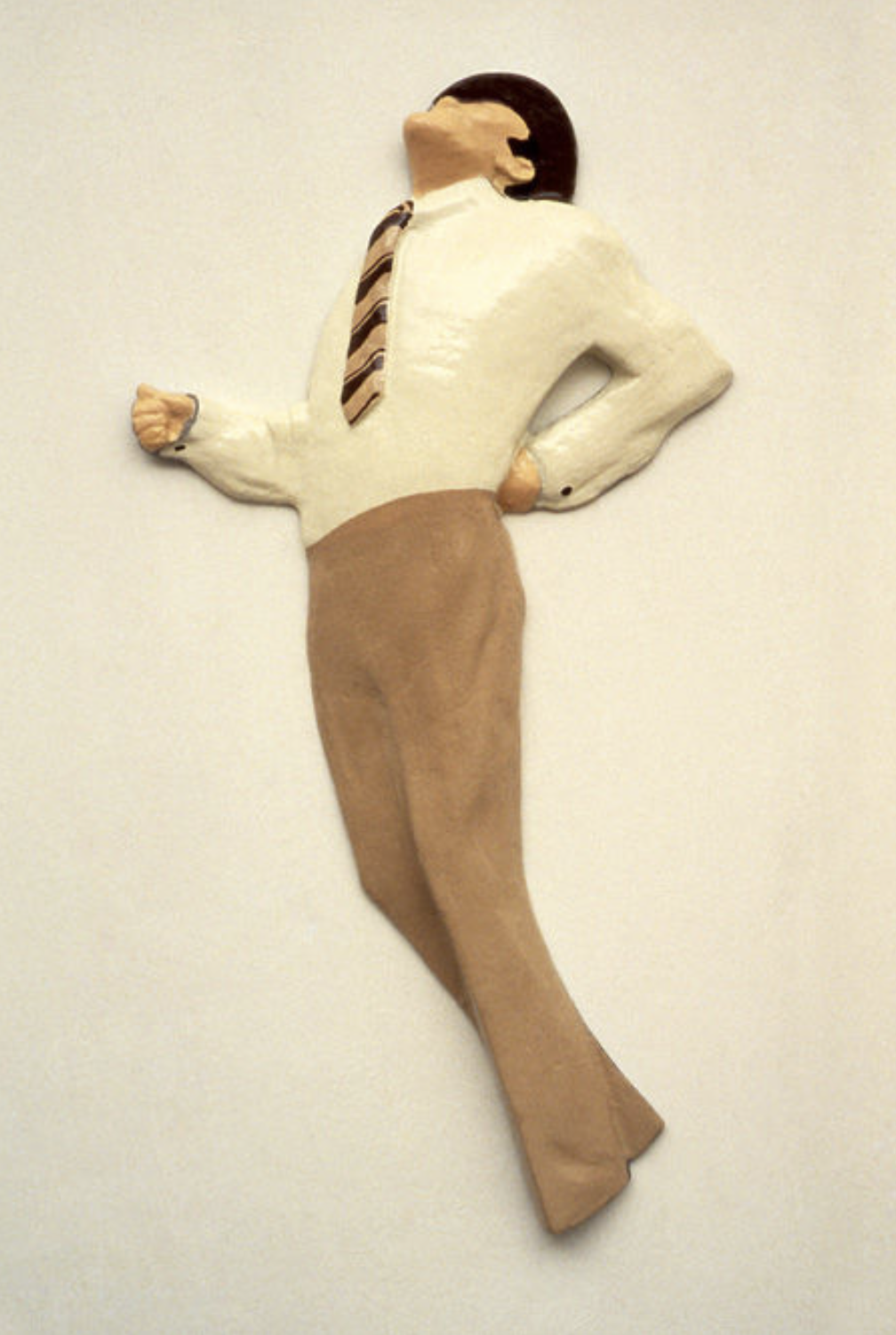

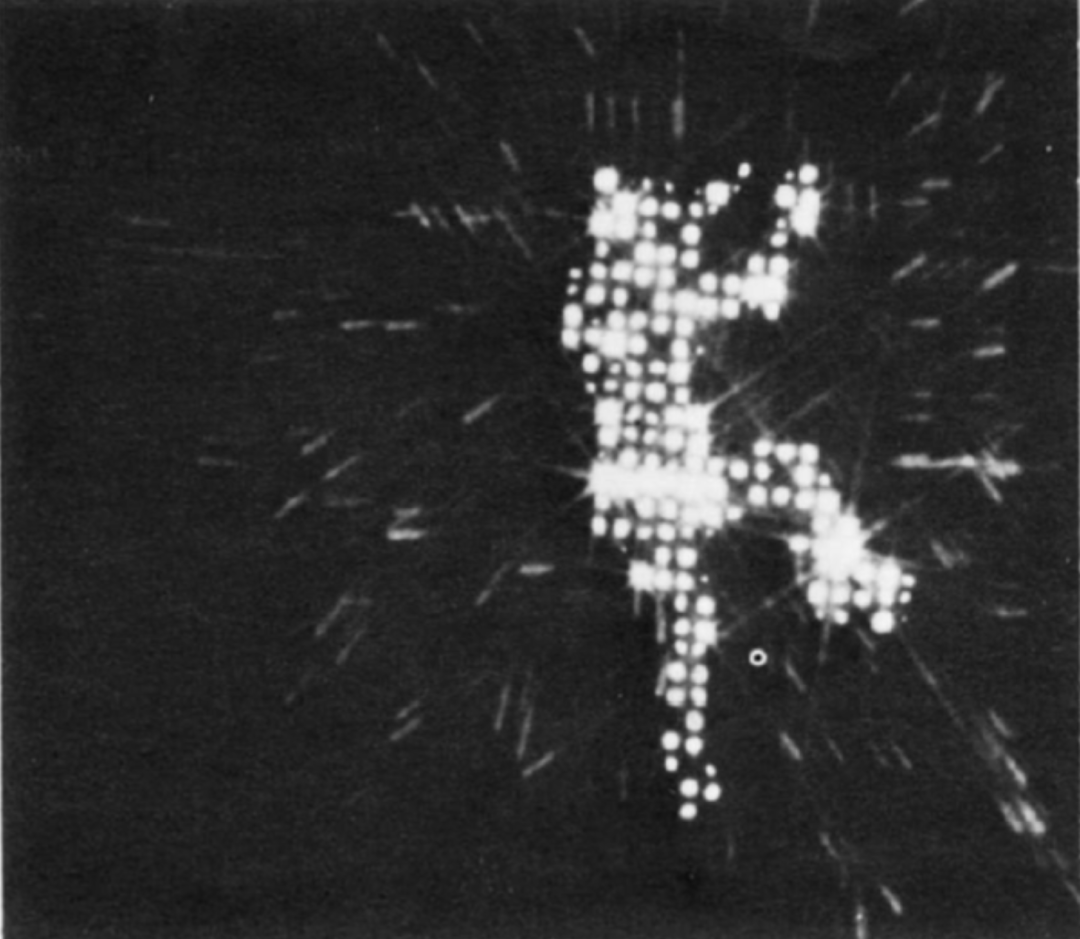

某些艺术家的视频作品中,静态画面中呈现出人物运动的轮廓,这些轮廓灵感来源于其他作品,并不涉及人物的故事叙述或提供任何线索。艺术家们将这一瞬间的画面分割作为创作的素材,这种方式在图像创作中独树一帜。这反映出当代艺术家更加重视对图像片段的捕捉和运用,而非拘泥于构建完整的叙事结构。

这种创作手法与传统艺术强调的完整故事叙述存在显著差异。在当代艺术领域,这种独特的创作模式正对观众的接受习惯提出挑战。观众无法简单从单一作品中直接获得完整的故事,相反,他们需要自行从作品片段中挖掘并理解其试图传达的深层含义。

图像即现实的概念

这些艺术家虽以图像为创作基础,但换个角度来看,他们所运用的图像本身亦是一种现实,可称之为作品中的现实,即图像所呈现的社会现实。在新的社会形态下,随着媒体的发展,新符号的产生成为了艺术表达的新媒介。DouglasCrimp的观点认为,这类图像所留下的主要是记忆、印象和感觉,而非具体的场景。以BabaraKruger将文字与图像相结合的作品为例,便能佐证这一观点。

当代艺术创作与社会发展呈现出紧密的互动关系。随着媒体技术的进步,社会形态发生变革,这直接作用于艺术创作的根本逻辑。艺术家们在社会新兴的图像表达方式中挖掘灵感,并以此映射出社会的最新发展趋势。

图像的更多功能

观察他们的作品,可以发现图像不仅承载着对过去的叙述,更关乎未来的展望。无论是文本还是图像,一旦被引用,便可能成为新的引用来源。这一现象显示出图像已不再局限于对过去的简单复述,而是演变为具有拓展性和前瞻性的艺术创作元素。因此,图像在艺术创作中的意义正不断得到拓展和丰富。

艺术创作者正积极挖掘图像在未来表达领域的巨大潜能,摆脱了传统功能的束缚。这一转变源于艺术创新需求的驱动,同时也体现了在社会变革中对图像价值的重新认识和深入挖掘。

李维伊工作的主动性

李维伊在探索图像讲述故事的逻辑方面表现出更为主动和积极的态度,同时意识也十分明确,并能识别出其中的陷阱。与其他人相比,虽然他们也运用图像进行叙事,但李维伊更深入地研究了其内在的规律性。她的研究揭示了当代艺术界中,有一部分艺术家在处理图像创作时,展现出更为严谨和深入探索的精神。

这种探索是否将激发其他艺术家对图像创作进行更深入的思索?期待在评论区看到读者们的见解。同时,欢迎点赞并分享本文。