清末民国时期,圣诞节在中国的传播与演变

上海在中国近代化的浪潮中始终占据着领先地位。得益于其早年的开埠和领先的风气,自明朝晚期起,上海便成为了基督教传播的核心区域。西方社区和家庭的影响进一步加深了这一现象,使得圣诞节这一外来节日在这里得到了较早的认知。这一文化现象的早期发展,构成了上海圣诞文化的基石。这一文化传播的现象,无疑值得关注。

上海早期对圣诞节的了解

自明朝末期以来,上海及其周边地区开始受到西方文化的影响。在这一时期,西方社会中的世俗节日庆祝方式为上海接触圣诞节创造了条件。作为中西方文化交汇的上海,圣诞节虽然起源于西方宗教,但不同文化间的交流与融合现象并不少见。对于上海地区而言,这种西方节日文化的早期影响,为圣诞节在更广范围内传播打下了基础。尽管如此,在早期阶段,圣诞节主要还是被西方人群所庆祝。

在华洋人士的社交圈中,圣诞节被视为一个重要的庆典。然而,在早期,普通中国人对此节日的关注并不高。随着时间的流逝,西方文化逐渐传入,普通中国人开始逐渐认识这个节日。尽管在这一阶段,它的影响仅限于小范围,并未在大众中形成显著的影响力。

圣诞节称谓的变迁

在20世纪初,《申报》于1917年12月25日首次提及“圣诞老人”,此后,这一称呼出现了多种变体,诸如“圣诞老翁”、“圣诞老”、“圣诞老公公”、“散克特老师”以及“圣诞叟”等,这些不同的称谓体现了当时人们对于这一西方形象的本土化尝试和创新。然而,随着时间的推移,至20年代末,"圣诞老人"这一称谓逐渐占据了主导地位,这一变化揭示了公众认知逐渐趋向统一的趋势。

圣诞老人在广告中的运用

1919年,上海惠罗公司在玩具广告中首次引入圣诞老人形象。自此,圣诞老人开始在商业广告领域崭露头角。艾罗补脑汁广告便以“圣诞老人不畏严寒,皆因服用艾罗补脑汁”为宣传口号。同样,美丽牌香烟广告也借助圣诞老人的形象进行产品推广。商家们纷纷运用圣诞老人的形象来吸引消费者,这一现象体现了当时商业营销策略的革新。

商家逐渐意识到圣诞老人形象在广告中的显著影响。通过报刊和商家的推广,与圣诞节相关的形象持续进入公众视野。这一举措为圣诞节在广大民众中的普及提供了坚实基础。

圣诞节与商业活动的融合

在圣诞节前后,上海的百货公司如新新、大新、永安、先施、福利、老福介、中国国货公司等,纷纷举办各类促销活动。这些活动的热闹程度,并不逊色于现今的商业活动。不少商家洞察到其中的商机,纷纷注册了“圣诞牌”和“老人牌”商标,其图案均为圣诞老人的形象。在烟标上,圣诞老人的形象也屡见不鲜,例如中国华利烟公司的“红衣老人”烟标。这些商业行为充分展示了圣诞节在当时的商业价值得到了深度挖掘。

当时,商业领域与圣诞节的结合体现了行业积极追求创新营销策略的趋势。这一现象并非简单地对西方文化潮流的追随,而是一种主动运用文化元素,以拓宽商业市场的举措。

圣诞节影响大众生活方面

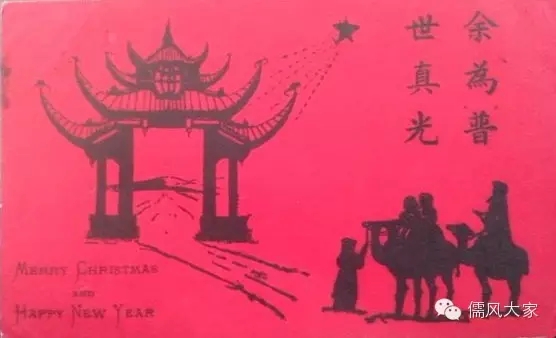

报刊和商家推广下,圣诞树、圣诞老人、圣诞礼物等象征物逐渐融入民众生活。国际饭店的圣诞晚宴、惠特曼巧克力等特色圣诞活动的影响力也在持续增强。同时,大众的生日庆祝中也逐渐加入了圣诞元素,比如儿时收到的圣诞礼物等记忆。这种文化融合展现了外来文化逐步对本土生活产生多方面影响的进程。

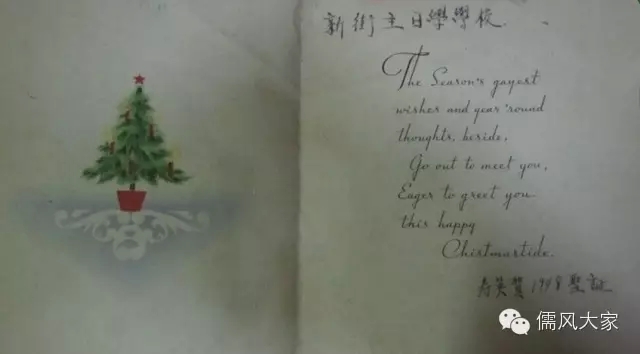

在传播圣诞节文化的过程中,教会学校扮演了关键角色。他们的日常宗教活动,如礼拜和颂诗,均与圣诞节紧密相连。这些活动不仅加深了学生群体对圣诞节的理解,同时也推动了圣诞节文化在校园周边社区的广泛传播。

战后第一个圣诞节的期待

1947年的文章中记载了这样一个故事。在战争结束后的首个圣诞节,民众怀揣着特别的期盼。和平的降临,使得人们如同往昔般渴望尽情欢庆。这揭示了圣诞节在那时民众心中的地位已确立,并与他们对幸福和平生活的渴望紧密相连。这亦表明,经过岁月的沉淀,圣诞节已不再单纯是外来节日,而是成为了一些人心目中幸福美好的象征。

在此,我们向广大读者提问:贵地区是否出现了外来节日与本土文化相融合的现象?热切期待您的评论与交流,同时,也欢迎您点赞并转发本文。